人生100年時代とも言われ、年々シニア市場が拡大する今、マーケティングにおけるシニア層への正しい理解はあらゆる企業にとって不可欠だ。しかし、デジタル利用の浸透により、シニア層も若年層と同様に価値観やライフスタイルの多様化が進んでおり、年代で一括りにするマーケティングは難しくなっている。Hakuhodo DY ONEが運営する研究組織『令和シニア研究所』では、「令和シニア白書」を公開するなど、令和のシニア世代に対して有効なデジタルマーケティング施策を日々研究している。そんな令和シニア研究所がこれまでの研究を基に、サウンドファンが提供する「ミライスピーカー」のシニアマーケティングを実施し、大きな成果を出したという。本稿では、サウンドファンとHakuhodo DY ONE 令和シニア研究所の担当者への取材を通し、令和のシニア像、またシニア特化のマーケティングのポイントを探っていく。

※本記事は2025年4月22日に株式会社翔泳社が運営するMarkeZineに掲載された記事を転載しております

元記事:https://markezine.jp/article/detail/48766

音量を上げなくても“言葉”が聞こえる「ミライスピーカー」

MarkeZine:サウンドファンが開発した「ミライスピーカー」とはどのようなスピーカーなのでしょうか? コンセプトや製品の特徴、ターゲット層などについて教えてください。

山地:「ミライスピーカー」は、テレビの音量を上げずに「言葉」がくっきり聞こえる革新的なスピーカーです。特許技術である「曲面サウンド」の採用により、言葉を聞き取りやすい音質に“変換”します。音量を上げる必要がないため、テレビの音が聞こえづらい方も、そのご家族の方も快適にテレビを楽しめるスピーカーとなっています。使用方法は簡単で、テレビやパソコン、スマートフォンなど、イヤホンジャックに付属のケーブルを接続するだけで利用できます。

株式会社サウンドファン マーケティング本部 マーケティング部 マーケティングG リーダー 山地 塁氏

株式会社サウンドファン マーケティング本部 マーケティング部 マーケティングG リーダー 山地 塁氏

山地:製品誕生の背景には、創業者の経験が影響しています。高齢の父親が聴力の低下によりテレビ鑑賞を楽しめなくなっていたことから、高齢の方でも聴きやすいとされる蓄音機に着目。その曲面構造に秘密があるのではないかと考え、試作機の開発に取り組みました。完成した試作機で父親が「聞こえる!」と感動したことをきっかけに、同じ悩みを持つ方々の助けになればと製品化に踏み切ったのが「ミライスピーカー」です。

現在は、主に年齢を重ね、テレビの音声が聞き取りにくくなったシニア世代と、ギフトとして贈りたいと考えるご家族の方に対する訴求に注力しています。

局面サウンドの仕組み

“シニア”向けマーケティングの難しさ

MarkeZine:メインターゲットであるシニア世代に向けては、どのようなマーケティングを展開されているのでしょうか?

山地:2020年5月にシリーズ初の家庭向けモデル製品を発売した際は、デジタル広告を活用し、様々な訴求軸を試していきました。シニア層はデジタル機器を使いこなしているため、シニア向けBtoC商材でも、デジタル施策は欠かせません。テレビCMなどのマスメディアは予算面で小回りが利きにくいこともありますが、デジタル広告では少ない予算で複数の訴求ポイントを検証できる利点があります。反応の良かった訴求ポイントを見極め、さらにブラッシュアップしていきました。

そして2022年5月には初めて全国テレビCMを放映。これにより、認知度が大幅に向上しました。

MarkeZine:シニア層へ向けた施策を行う中で、課題はありましたか?

山地:顧客理解の難しさが挙げられます。ホームユーザーテストの実施などお客様の声を直接うかがう機会を作るようにしていましたが、施策を行う私自身が比較的若い世代であるため、シニアの方々の気持ちや状況を理解するには限界があると感じていました。

より多くの方々に「ミライスピーカー」を知っていただき、選んでいただくためにはどうすれば良いのか? 次の展開を模索する中で、2024年9月から現代のシニア層に対する知見が深いHakuhodo DY ONEさんにパートナーとして協力をお願いすることにしました。

「令和シニア」の特徴、刺さるアプローチとは?

MarkeZine:サウンドファンが抱えていた課題に対し、Hakuhodo DY ONEではどのような提案をされたのでしょうか?

山口:サウンドファンさんは、既に「テレビの音が聞こえづらい」という悩みが顕在化し、即座に解決策を求める方々へのアプローチは十分にできていました。そこで、ターゲット層を広げること、また日常生活の様々な場面(スライス・オブ・ライフ)から訴求ポイントを細分化し展開することを提案しました。実際に、運用設計でも非リタゲはカスタムセグメント・サーチKWを悩みの深度別に細分化して配信しています。

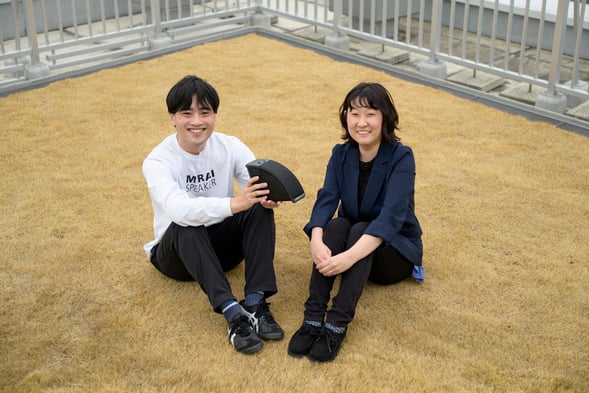

株式会社Hakuhodo DY ONE SNS&Display本部 部長/令和シニア研究所 シニアWebディレクター 山口 真由氏

株式会社Hakuhodo DY ONE SNS&Display本部 部長/令和シニア研究所 シニアWebディレクター 山口 真由氏

山口:当社では現代のシニア層を「令和シニア」と名付け、行動傾向やインサイトを徹底的に分析し、広告施策において最適なアプローチを研究しています。令和シニアは、従来のシニアイメージである視力や聴力の低下といった身体的な変化や、今後の健康不安を抱えている世代ではありますが、スマートフォンなどのデジタル機器の活用率は高く、「いつまでも若々しくいたい」というアクティブマインドを持っています。

「令和シニア」の特徴(出典:「令和シニア白書」)

「令和シニア」の特徴(出典:「令和シニア白書」)

山口:サウンドファンさんとのお取り組みにおいては、五感の中でも聴力低下に対する強い抵抗感を持つ令和シニア層が多いことが明らかになりました。たとえば視力低下は若い人でも一般的ですが、聴力低下は加齢にまつわることが多いため、認めたくないという心理が働くと考えられます。このような心理的障壁を乗り越えるため、補聴器ではなく、“生活をより楽しくするためのツール”として「ミライスピーカー」を位置づけるコミュニケーション戦略が効果的だと考えました。またクリエイティブ面においても、年齢問わず受け入れられる、スタイリッシュなデザインにこだわりました。

MarkeZine:「ミライスピーカー」は、製品自体もスタイリッシュで素敵なデザインですよね。

山地:シニアの方々を対象にした製品というと、デザインでは大きな文字サイズや特有の色使いなど、ある種のステレオタイプが見られることがありますが、私たちは以前からそうした固定観念から離れたアプローチを選んでいます。実際、従来のカテゴリーに自分を当てはめたくないという感覚を持つ方々は少なくありません。Hakuhodo DY ONEさんも同じ考えを持っており、私たちのコンセプトを十分に理解したうえでクリエイティブを作ってくださいました。

社内で取り組んでいると視野が狭くなってしまいがちですが、Hakuhodo DY ONEさんに支援いただくことで、様々な情報が入るため、自信を持って取り組むことができました。

「ミライスピーカー」が実践したシニアマーケティング

MarkeZine:具体的にどのような施策を展開されたのかをお聞かせください。

山口:CPAを維持しながら獲得件数を積み上げることを目標に、まだ実施していない機能訴求や、イラストを使用したバナー展開などを実施しました。

たとえば、従来は「曲面サウンド」について仕組みをそのまま表現していましたが、技術的な説明よりも、実際にお客様がどのような体験を得られるのかを明確に伝えることを重視。「ボイスクリアテクノロジー」という表現を採用し、より直感的に理解できるようにしました。

山口:また、シーンの描写にも工夫を施しました。これまでは主にリビングで「ミライスピーカー」を置いて家族で視聴するというシーンが中心でしたが、より多様なシーンで利用できることを伝えるため、「キッチンで洗い物をしながらでもテレビの内容がわかる」「深夜でも音量を気にせずテレビを楽しめる」といったシーンも追加。多様なシーンや年代を問わない関心事と結びつけた訴求で、より多くの方々に届けられるようにしました。

MarkeZine:施策によってどのような成果が現れたのか、お聞かせください。

山口:コスト規模は大きく変わらない状態で、CPAやCVRを大幅に改善できています。

また、年齢層についても興味深い変化が見られました。検索とディスプレイの両方で35〜44歳の層からの反応が増加し、ギフトとしての購入が増えたのです。年齢を感じさせないデザインと訴求が、きちんと生活者に届いた結果であると考えています。

山地:興味深いと感じたのは、リスティング広告のキーワードです。「スピーカーおすすめ」「手元スピーカー」といった指名以外のキーワードでもCVを獲得できたことは新たな発見でした。「ミライスピーカー」の場合、商品カテゴリーはPCなど一般的な電子機器と異なり、明確な分類がやや難しいため、どのようなキーワードで検索されるのか予測しづらい面がありました。そのため、正直なところ、一般キーワードでの獲得は伸びしろが少ないと考えていたのです。Hakuhodo DY ONEさんとのお取り組みにより、新たな可能性が見えてきたと感じます。

「消齢化」が進む社会 シニアマーケティングに必要なこと

山口:今回の施策では、今後のシニアマーケティングに活用できる発見もありました。たとえば、ひと昔前はシニア世代の広告運用で成果が出やすいのはYahoo!というイメージがありましたが、現在ではGoogleでも獲得できるようになってきており、Yahoo!とGoogleでそこまで成果に差が出なくなっています。このことからも令和シニアのデジタル化がどんどん進んでいることを実感しています。

加えて、シニア層の検索クエリは文章が長い傾向があります。単語の区切りのない、会話のような検索文が特徴的です。調査結果としても表れているのですが、検索時に音声入力を活用しているシニア層が多いのです(参照:若年層よりシニア層が活用するスマホの「音声検索機能」| ビデオリサーチ)。クエリの分析はこれからになりますが、疑問系や希望系など単語以外のニュアンス部分で成果に応じて除外したり、キャンペーンを出し分けたりできそうだと攻略の可能性を感じています。

MarkeZine:今後シニアマーケティングを行ううえで、どのようなことを意識していけばよいのか、読者へアドバイスをお願いします。

山口:まずはシニア世代へのイメージやバイアスを見直すことです。マーケター側のバイアスが事業展開の拡大やブレークスルーを妨げていることは業種を問わず見られる現象だと感じます。

生活者の意識・好みや価値観などについて、年齢による違いが小さくなる「消齢化(※)」が進んでいます。バイアスを一度疑ってみる、あるいは外したうえで、シニア世代のリアルな声に触れることが大切だと思います。私たちも常に学習を続けていますが、この視点を持つことで、よりシニア世代の心に届くマーケティングが可能になると思います。

※「消齢化」「消齢化社会」は株式会社博報堂の登録商標です

「ミライスピーカー」を世界中で愛される製品に

MarkeZine:今回の取り組みを振り返りながら、今後どのような挑戦をしたいか展望をお聞かせください。

山地:「ミライスピーカー」は聞こえづらさを起点に開発されましたが、様々なシーンで活躍する製品です。製品を通じて、一人でも多くの「聞こえる」をサポートしていきたいと思っています。今後、活用シーンが多様化していく可能性もありますので、シニア世代から若い世代まで、幅広い年代の方々に「ミライスピーカー」をお使いいただけるよう、デジタル広告に限らず様々な媒体を活用していきたいと思います。

また、昨年より米国展開をスタートしており、英語圏のお客様からも「言葉が聞き取りやすくなった」という評価をいただいています。聴覚の悩みは国境を越えた普遍的な課題です。グローバル展開を強化し、世界中で愛される製品に育てていきたいと思います。

MarkeZine:令和シニア研究所では、今後サウンドファンをどのように支援していきたいですか?

山口: まだサウンドファンさんにはお話ししていなかった部分ですが、個人的には女性に向けた訴求開発に伸びしろを感じています。聞こえづらさという観点では、実は女性の方が影響を受けやすいということが調査でも明らかになっているのですが(参照:男女別・世代別の平均聴力を解明 |東京医療センター、慶應義塾大学医学部)、現在の製品購入者は男性が中心となっています。

これまでもクリエイティブの工夫で成果改善を実現してきましたが、あくまでもシーン描写の工夫であり、女性向けというわけではありませんでした。このように、マーケティングを支援させていただく中で感じる仮説や可能性はどんどん共有して、ミライスピーカーを多くの必要としている方にお届けできるよう尽力していきたいです。

また、これはサウンドファンさんに限った話ではないですが、令和シニア研究所として、動画を活用したシニアマーケティング手法の開発を進めていきたいと考えています。総務省の調査によると、世代別のYouTube利用率は、50代85.6%、60代66.3%とかなり高いこともあり、動画マーケティングは影響力の大きいチャネルの一つと捉えています。たとえば、テレビの通販番組のような購買導線をYouTubeでも再現するなど、令和シニアの特性を活かしたマーケティングの開発も構想しています。

本サービスに関するご不明点やご相談はHakuhodo DY ONE のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

▼関連資料

この記事の著者

MarkeZine

最新動向から具体的な施策、ノウハウを提供するデジタルマーケターのための実践メディア。毎月平均60本の記事、130本のニュースをお届けしています。

最新動向から具体的な施策、ノウハウを提供するデジタルマーケタ...

関連動画

関連記事

「サステナブルなマーケティング」がもたらす持続的な成長のあり方 Hakuhodo DY ONEが研究発表

2024.12.06

#マーケティング

#データ分析

#AI

#動画広告

#クリエイティブ

#広告

#越境するダイレクトクリエイティブStudio

#突破する動画Studio

#TEAM JAZZ

#没入するエンタメStudio

#常駐型コンサルティング

#令和シニア研究所

#サステナビリティ

#アニメーション広告

#web3.0

#クリエイティブ法務