令和の「シニア世代マーケティング」の極意とは。デジタルの世界でもシニアが主役に躍り出る日は近い⁉

幕を開けた2025年。人口構造の変化により、さまざまな問題が発生すると懸念される「2025年問題」。国民の約3人に1人が65歳以上となり、消費の中心となり得る条件を整えつつあります。

現代のシニア層のマーケティングデータをもとにシニア層向けのデジタルマーケティングやソリューション提供している令和シニア研究所と、シニアに刺さりやすいインサイトや表現をもとに多くの制作物を生み出してきた博報堂プロダクツでは、それぞれの知見を活かしながら共にクライアントの課題解決に取り組んでいます。

今回は博報堂プロダクツ ダイレクトクリエイティブ事業本部のクリエイター芝田 州、藤井 宏晃と令和シニア研究所からリーダーの吉川 真紀子さん、シニアWebディレクターの山口 真由さんの4名に確実に変化しているシニアコミュニケーションについて話を聞きました。

※本記事は2025年1月28日に株式会社博報堂プロダクツが運営するコーポレートサイトに「TOPICS」として掲載された記事を転載しております

元記事:https://www.h-products.co.jp/topics/entry/t/trend/2025/01/28/100000

「令和シニア」とは。【デジタル×シニア層】の扉をひらく

―日本は「超高齢社会」といわれる人口動態からさらに進んでいくことは既定路線だとされています。こうした社会背景の中で、消費市場でシニア層の存在感が増しています。令和シニア研究所は2024年に立ち上がったプロジェクトですが、何か新しい発見はありましたか。

吉川(令和シニア研究所):

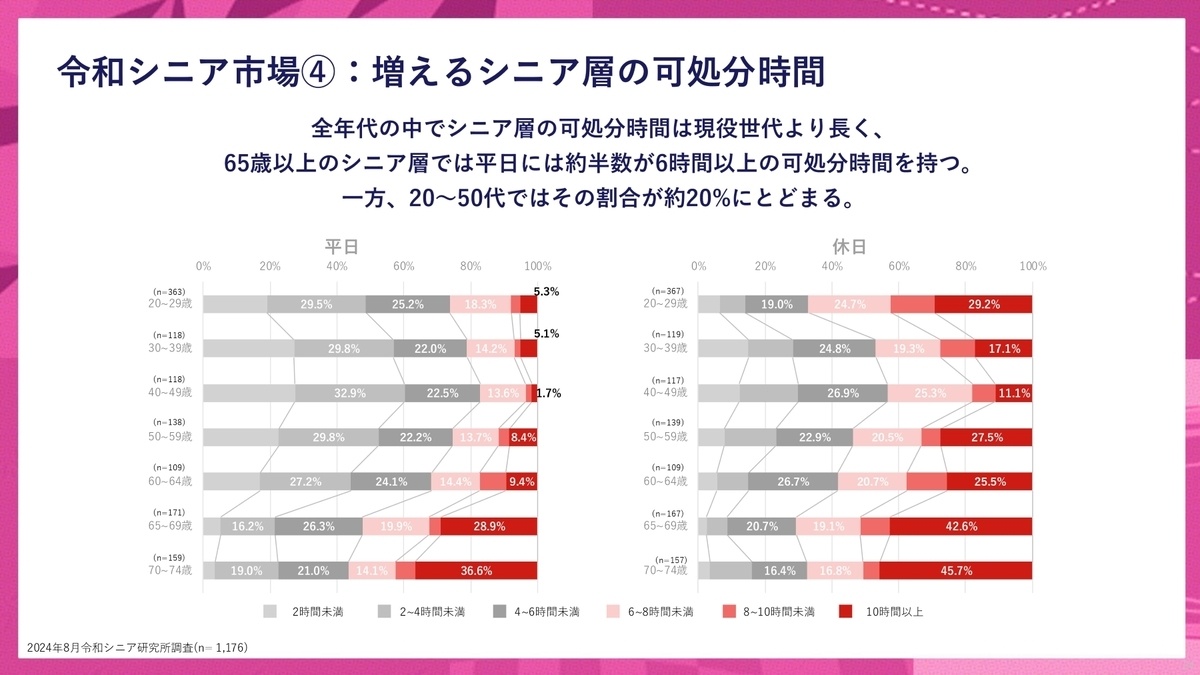

これまでも、仕事や子育てから手が離れ可処分所得や時間に余裕があるシニア層に向けたマーケティングは考察されてきました。昭和、平成を経て令和シニアのマーケティング視点から見た一番の違いは、デジタルマーケティングとの親和性だと思います。実際に2024年に70歳以上のスマートフォン所有率が8割を突破したというデータがあります。多くの人がデジタルメディアに接触できる状況になった中で、【デジタル×シニア層】がアプローチの好機になってきていることは特筆すべき変化です。

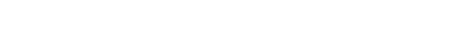

私たちは、この変化の進む層を「令和シニア」と捉えました。スマートフォンの恩恵を受けているというと、これまではZ世代が注目されていましたが、シニアもスマートフォンによって商品がより選択しやすくなり、商品との心理的距離が近くなり、試しやすくなる時代がこれから始まっていきます。仮に65歳でリタイアされた場合、平日に使える時間は6時間程度増えるという我々の調査データもあります。時間を使えることは、ブランド認知や情報選択において大切です。

Hakuhodo DY ONE 令和シニア研究所 リーダー 吉川 真紀子さん

芝田(博報堂プロダクツ):

僕はまさにセミリタイア層(60歳~64歳)のど真ん中ですが、デジタルと初めて接したのは1990年頃なんです。会社にMacが入ってきて初めて使った。だから70歳くらいまではけっこう使える人が多くて、またスマートフォンの操作にも抵抗がない人が多いです。一方、70歳を越えると千差万別になるので70歳あたりがデジタルのボーダーライン的なことも言えるかもしれません。実は、いまのシニア層でスマートフォンを使いこなしている人は、デジタル使用歴でいえば30年以上あるので大ベテランとも言えますよね。

山口(令和シニア研究所):

我々若い世代のマーケターが陥りやすいのは、60歳と70歳と80歳を全部同じ枠で括ってしまうことです。同じシニアでもそれぞれがこれまで接触してきたメディアや原体験が違うということを理解しないとだめだということです。

ともに出典/『令和シニア白書』, Hakuhodo DY ONE 令和シニア研究所,2024.ver1.0

https://digiful.hakuhodody-one.co.jp/download/178942419765

マインドもライフスタイルも多様化するシニアの心を動かすマーケティングコミュニケーションとは

―世の中に漠然とあるシニアのイメージと、クライアント業務に対峙しているみなさんがリアルにとらえているシニアの実像との違いは何でしょう。

吉川:

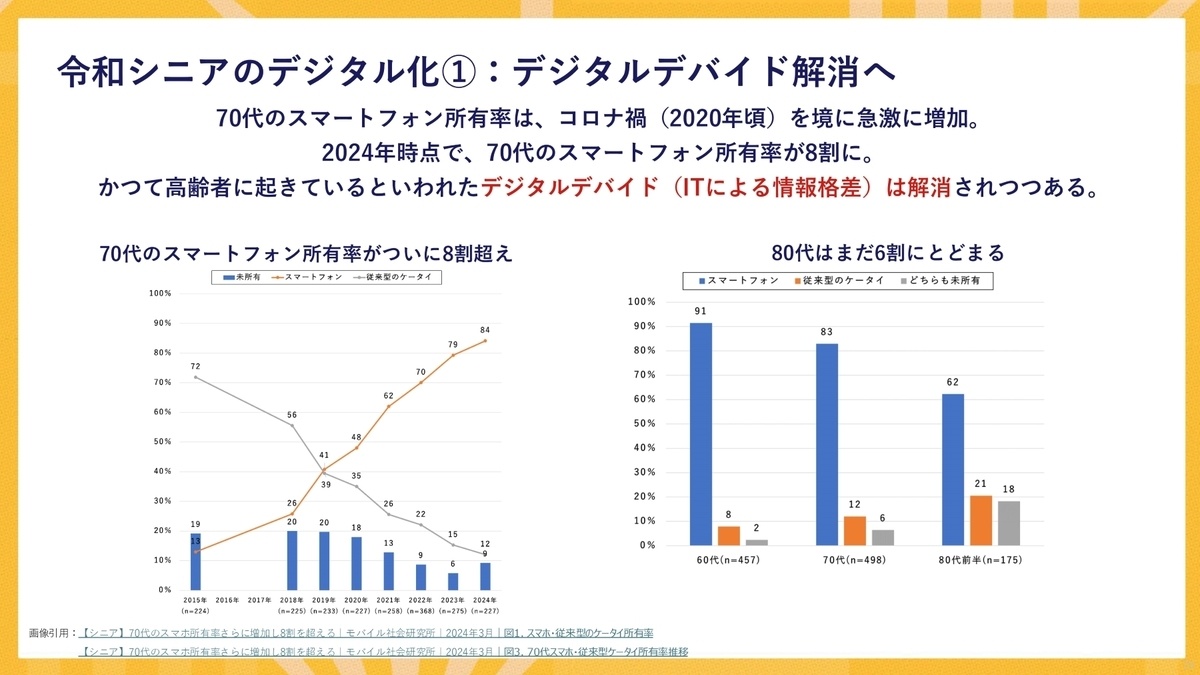

私たちが60代以上のシニア層の趣味やコミュニティを調査したところによると、従来からあるカラオケやアウトドアは今も強く出てきます。それ以外ではテレビゲームを一緒にやる仲間がいるという結果も。実は今、60代を迎えている世代はオタク第一世代で、様々なアニメ、家庭用ゲーム機などが登場したのは10代から20代の頃。ゲーマーと言われてきた人々がシニア世代になって、アイドルの推し活にも抵抗なく、ライブ会場にも60代を見かけることも多いかと思います。また、この世代はメンタルも若く、健康意識が高い方が多いので多様なライフスタイルがいる世代というのも特徴だと思います。

出典/『令和シニア白書』, Hakuhodo DY ONE 令和シニア研究所,2024.ver1.0

https://digiful.hakuhodody-one.co.jp/download/178942419765

藤井(博報堂プロダクツ):

令和のシニアは明らかに「昔の60歳以上」とは違います。昔のシニアは長いものに巻かれてきましたが、いまのシニアは自分が若いときに広告や情報にも触れ、そのときに得た時代の価値観を意識し続けています。だから60歳以上全員シニアというコミュニケーションはもう通じないし、そう括られてしまうと抵抗感を持たれると思います。

ダイレクトクリエイティブ事業本部 藤井 宏晃

―そうした若くて「シニアと言われたくない・思ってもいない」人や、同じ年代でも多様な経験やライフスタイルを持つシニアに対して、広告の力を発揮するにはどうしたらいいのでしょうか。

芝田:

マーケティングの観点で言えば、5歳刻みで考える必要があると思います。70代、80代には紙媒体が良いかもしれませんが、60代に対するアプローチは変える必要があります。60代でも多くの人が定年延長をして働いていたり、子育てを終えて自分の趣味のためにパートタイムの仕事に戻っている人と、65歳以上で年金をもらい始めている人ではライフスタイルも考え方も違います。70代でも前半の人はデジタルに強い人も多い。年齢を軸に考えるなら5歳刻みでやっていかないとうまくメッセージが届かないと思います。

吉川:

今までデジタルメディアは60歳以上という括りだったのですが、人口が増え、データが増えたので精度が上がり、差異が可視化されてきたこともあり、主要メディアでは65歳以上も5歳刻みでマーケティングができるようになってきているようです。今後はますますコミュニケーション方法が変わってくると思います。

山口:

キービジュアルに関しても、いかにもシニアな人物画像を使うより、親子2〜3世代の家族風景のほうが見られやすい傾向にあります。自分の悩みを解決してくれそうな商品だということは理解してもらいつつも、直接老いと向き合わなくて良いようなビジュアルに価値を認める傾向があります。

Hakuhodo DY ONE 令和シニア研究所 シニアWebディレクター 山口 真由さん

藤井:

私が約30年広告の仕事を携わっているなかでも、明らかに近年、シニア向けのクリエイティブは変わってきています。健康不安などのネガティブ要因の解決を訴求するのではなく、その先の未来を描かないと生活者は動きません。広告主も商品を買ってくれた後のコミュニティづくりにまで踏み込んだ施策をとらないと、リピーターの獲得や契約の継続につながらなくなってきているような気がします。

これから目指すのは1人1人に対するオーダーメイドコミュニケーション

―5歳刻みというキーワードが出てきました。デジタル技術の進化で、細かくクリエイティブやメッセージを作り変えることができるようになったいま、実際にそうした試みも出てきていますか。

山口:

クリエイティブを年齢別に出し分けている案件施策にいくつか携わっており、傾向値のデータも取れつつあります。面白いのは60代の本人の利用を想定して作っていた広告が、購買時の定性調査で追いかけたところ、「60代が80代以上の親にプレゼントしている」といった結果もありました。自分をシニアとは認めたくない、でも試してみたいのでまず親に、という消費行動が見えてきて、そういう切り口もあると発見しました。

吉川:

敬老の日のマーケティング事例でも、これまでは一方的にお花や手紙を送って「ありがとう、いつまでも元気でね」とメッセージを伝えるコミュニケーションが主流でしたが、世代をつなぐプロモーション事例が出てきています。例えば「子どもや孫とのリンクコーデで、この服をプレゼントしませんか」というようなものも最近は多くなってきていますね。

―年齢を感じさせない敬老の日のプロモーションですね。ではこうした令和シニア層の行動変容に対して効果的と考えているアプローチを3つキーワードで挙げてください。

吉川:

1つは【プレジャー文脈】。シニアビジネスフォース・新大人研所長 安並さんの言葉をお借りしていますが、喜びがある、楽しみがある、つらいものに目を向けさせるのではなく、商品を使うことで喜びや楽しさに気づかせたり、有意義であることにつなげられることが一番大事です。

2つ目は【5歳刻み】ですね。年齢が重要ということではなく、発信側が思っているよりみんな違うということを理解して商品や広告の設計をしていくことです。

山口:

3つ目は【ディフェンシブマインドへの配慮】。この世代は、財布の紐はとても固いのが特徴です。若年層と比較して可処分所得が多く、使いたい欲求があるにもかかわらず、その消費に回りにくいのは、老後に対する不安があるためです。なので、コミュニケーション上では、未来や夢は提供しつつも買って間違いないこと、失敗しないことをほかの年代と比べても強めに押し出していくことは大事です。

―3つのアプローチを踏まえつつ、デザインやコピーの工夫など、具体的に強化したい表現方法はありますか。

芝田:

UI/UXをいかに最適化していくかがまずは大事だと感じています。マインドは若くても、やはり身体的な衰え、例えば聞こえづらい、見えづらい、色の識別の問題は出てきてしまいます。そこは常に気にして制作しており、耳が聞こえづらいならテロップで補うなどの配慮は、今後ますますコミュニケーションに反映していく必要があると考えています。

「令和シニア」の心を動かすには、かっこいいか、美しいかの前に、まずは「誰に伝えるものなのか」を考えることが重要だと考えています。

ダイレクトクリエイティブ事業本部 芝田 州

―これから博報堂プロダクツが提供していきたい価値、目指していく方向性は。

藤井:

究極的に目指していくのはOne to Oneです。もっと細かくセグメントしてコミュニケーションをつくっていく必要があります。1人1人に対するオーダーメイドのコミュニケーションが今後目指していきたいところです。タイムパフォーマンスを重視する若い世代と違い、今のシニア世代は、十分咀嚼して判断して購買する、参加することに価値を求めている人が多いと感じています。なので、ジェネレーションギャップを生むことなくコミュニケーションを構成しないと、広告主の目的に対して生活者との橋渡しの役割を果たせないので、シニアに向けたコミュニケーション精度を上げるうえではしっかり令和シニアを観察していき続けたいと思います。

*令和シニア研究所とは:

博報堂DYグループのデジタルコアであるHakuhodo DY ONEが展開する、2024年5月からスタートしたプロジェクト。同社が強みとするデジタルマーケティングの視点からシニアマーケティングの研究に取り組み、同年9月には現代のシニアに関するインサイトや行動傾向をまとめた『令和シニア白書』ver1.0を発行した。グループ内のシニアマーケティングに取り組む各社とも連携しながら、分析・戦略設計・ソリューション提供まで一貫して行っている。

関連ニュースリリース:シニアの行動傾向に関する調査レポート「令和シニア白書」を発表

【プロフィール(取材時)】

吉川 真紀子さん

Hakuhodo DY ONE 令和シニア研究所 リーダー

10年以上にわたりデザイナー・ディレクターとして運用型広告に携わる。現在は、テレビCMやWebCMなどの動画広告を中心に、クリエイティブディレクションに従事。確実に広告成果を上げる運用型テレビCMを得意とする。2024年に「令和シニア研究所」を立ち上げ、シニア層のデジタルメディア活用やオンライン行動を分析。令和時代のシニアライフが活発で多様であることを明らかにし、シニア層向けのマーケティング活動を推進している。

山口 真由さん

Hakuhodo DY ONE 令和シニア研究所 シニアWebディレクター

D2C業界に特化した広告会社のディレクターを経て、2016年アイレップ(現 Hakuhodo DY ONE)に入社。入社後は化粧品・健康食品・旅行・金融業界など50代以上をターゲットにした商材・サービスを中心にプランニングと制作を担当。大学在学中に訪問介護員2級養成研修課程(ホームヘルパー2級)修了。

芝田 州

ダイレクトクリエイティブ事業本部

46歳の時、博報堂プロダクツデビュー。シニアを対象にした医薬品、健康食品等の広告制作を中心に稼働。63歳、再雇用の現在。40代、50代で制作していたシニア向け広告のアプローチが若干違っていたことを実感。現在の年齢(シニア)にしか分からない悩みに寄り添った広告制作を目指す。

藤井 宏晃

ダイレクトクリエイティブ事業本部

2010年プロダクツ入社。マーケティングメソッドを活用したレスポンス施策から認知施策まで、多様化する生活者と企業との接点づくりに幅広く対応。シニア層に鍛えられたハートで結果に拘りコミュニケーションをこしらえる。

この記事の著者

博報堂プロダクツ

博報堂プロダクツは、プロモーション領域で培った「こしらえる力」をさらに進化発展、拡張させていくとともに、18の事業本部からなる専門性と実施力により、デジタル、コマース、BPO・BPS、IT・DXといった多様な領域で事業展開をしてまいります。また、サステナブル視点でクライアントの企業課題に合わせた最適なソリューションを提供。企業の事業成長とサステナビリティ目標達成を支援していきます。

博報堂プロダクツは、プロモーション領域で培った「こしらえる力...

関連動画

関連記事

サードパーティCookieに依存しない世界を切り開く未来に向けて、今やるべきことは何か? ─Advertising Week Asia 2024より

2024.12.23

#Cookieレス

#サードパーティーCookie

#cookie